José Mujica. Un humilde sembrador de ideas

Hace poco más de dos meses que Pepe Mujica se nos fue en silencio y con una mochila llena de luchas y experiencias, una persona que peleó en innumerables batallas, perteneciente a una nación pequeña en extensión, pero grande en las luchas que ha mantenido a lo largo de su corta historia.

Se ha hablado mucho de este viejo militante, guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, preso político entre los años 1972 a 1985, fue tomado como rehén por parte de la dictadura cívico-militar para ejecutarlo si los tupamaros retomaban la lucha armada, posteriormente militó en el Movimiento de Participación Popular, organización que forma parte del Frente Amplio, y de la que fue líder, llegando a ser presidente de la República Oriental del Uruguay. Me atrevería a decir que es admirado por una inmensa mayoría de la izquierda mundial, aunque uno siempre encuentra excepciones, y algunos pongan el énfasis en el abandono de la lucha armada por parte de Pepe Mujica. Pero lo que no se puede obviar, es que ha sido un ejemplo para la izquierda de todo el planeta por su humildad, honradez y ética.

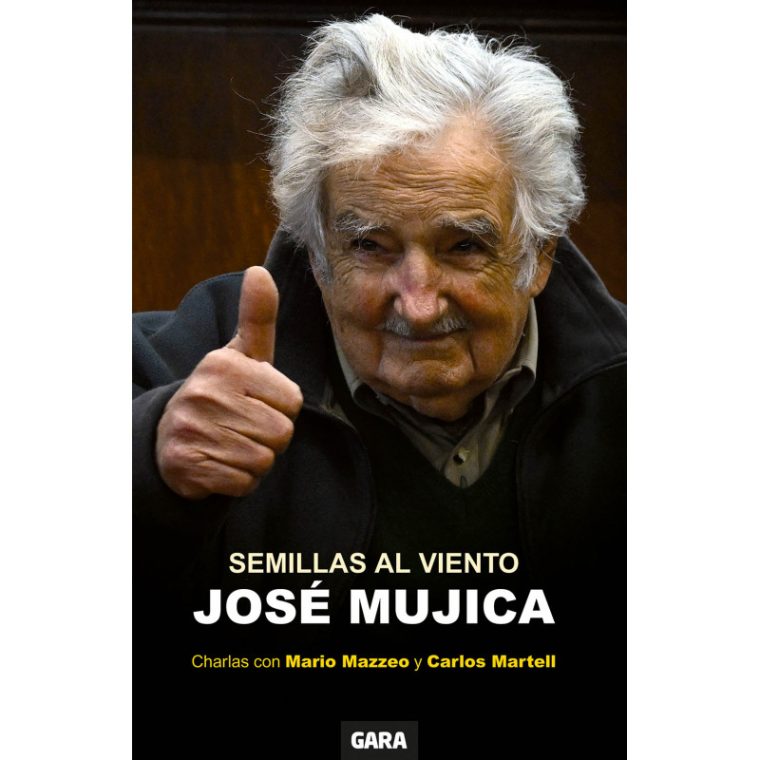

Para hablar del pensamiento de Pepe Mujica y de su dilatada trayectoria política, he recurrido a un libro que vio la luz en Uruguay en noviembre de 2022, siendo publicado por la editorial independiente Ediciones del Berretín y que posteriormente ha sido editado en el Estado español por la editorial Baigorri Argitaletxe. Este libro es producto de una serie de charlas que Mario Mazzo y Carlos Martell mantuvieron con Pepe Mujica cuando éste ya estaba en su chacra, retirado de la actividad política.

No sé si se puede asegurar que en este libro se encuentra sintetizado el pensamiento político de Pepe Mujica, pero si me atrevería a decir que no deja ningún tema en el tintero, y en palabras de sus autores “este libro nace de la idea de lanzar semillas al viento, pensando en la necesidad de que nuevos militantes echen raíces en la tierra fértil de las luchas sociales y políticas de este continente tan injusto, tan desigual, que sigue pariendo espíritus rebeldes”.

De lo que no cabe ninguna duda es que todas las reflexiones que aporta el líder uruguayo van dirigidas a obtener el logro de la felicidad por parte del ser humano, pero de todos los del planeta, no sólo de los que viven en los países ricos. Y para ello hace una enmienda a la totalidad al capitalismo, sistema que se sustenta en un consumo depredador que se está llevando por delante al planeta, porque es imposible la sostenibilidad con este ritmo desaforado, que lleva a la destrucción del medio ambiente, y lo expresa en estos términos: “El planeta no se salva si seguimos aferrados a esta civilización. El capitalismo funciona sobre la base de una gran mentira, nos promete la felicidad del consumo sabiendo que no será para todos”, porque son más los que no tienen la posibilidad de acceder a los parabienes que ofrece el capitalismo. Nos trasmite una gran preocupación porque en materia de medio ambiente, los políticos desoyen los consejos de los científicos.

Cuando habla del capitalismo, pone el acento en algo que, siendo obvio, la izquierda a día de hoy no ha encontrado la forma de combatirlo, que no es otra cosa que la asimilación de la cultura capitalista por parte de todas las clases sociales. Y es ahí donde Mujica puede levantar más de una ampolla, pues no duda al decir que en los países donde se ha construido el socialismo “subyace la cultura capitalista”, que no es otra cosa que la falta de formación cultural de clase. Y lo sentencia cuando dice que “no se puede construir un edificio socialista con albañiles capitalistas”, porque no es suficiente con cambiar las relaciones de producción, para cambiar la mentalidad de las personas, pues “el socialismo no es sólo números, son personas”. Lo que nos está queriendo decir es que la gran batalla consiste en combatir al capitalismo en el terreno de la guerra cultural. De hecho, no duda en afirmar que “es más fácil un cambio material que un cambio cultural”, pues para Pepe Mujica “una verdadera revolución es la que logra un cambio cultural” pues si no se quiebra la cultura dominante el cambio no existe. Ese fue el triunfo del capitalismo cuando derrotó culturalmente al feudalismo, cosa que hasta ahora el socialismo no ha logrado al haber fracasado en sus intentos de derribar culturalmente al capitalismo. Este proceso para lograr un cambio cultural no tiene nada que ver con una revolución cultural.

Al hilo de una cultura y una moral distinta, afirma que ser de izquierdas es tener una empatía y manera distinta de ver las cosas, de ver a los demás. Para ello, Pepe Mujica no duda en afirmar que hay que compartir con los de abajo, para que estos tengan fe en los dirigentes de la izquierda.

La humildad de Pepe Mujica se ve reflejada cuando al hablar de esta cuestión responde “Yo te planteo el problema, no la solución porque no la tengo”. Desde los años 80, con el triunfo de las políticas neoliberales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y la caída de los países que se denominaban socialistas, la izquierda ha sido incapaz de forjar un discurso cultural que contrarrestara la ola neoliberal, pero quizá lo más grave es que tampoco ha sido consciente de ello, y es ahí donde el político uruguayo realiza una autocrítica sencilla y seria desde la humildad del que reconoce que no tiene soluciones, aunque si se atreve a plantear que para superar esta batalla cultural, pasa por la educación, que es “la puerta a la libertad”.

En estos términos expone por qué resiste el capitalismo, porque el capitalismo y sus técnicas de marketing avanzan mucho más que cualquier ciencia, lo que le lleva a sentenciar que “el capitalismo no es solamente un sistema de producción y manejo de riqueza, es también la formación de una cultura subliminal, que es lo más fuerte… Nos ha transformado en adictos consumidores. Confundimos ser con tener, vivimos para comprar cosas nuevas, y estamos siempre “ensartados”, trabajando y pagando”. Una exposición tan sencilla, pero que a día de hoy la izquierda no ha encontrado la solución para deshacer este nudo.

Al hablar del neoliberalismo lo hace exponiendo sus contradicciones. Los gurús neoliberales hablan de libertad en el campo económico, siendo la única que realmente les preocupa, siendo esta más importante que las libertades fundamentales de la ciudadanía. Para Mujica, la propiedad y la acumulación es la piedra angular de este pensamiento, la cual “está basada en el principio de la explotación directa o indirecta de otro”, “la libertad con la que se les llena la boca a los neoliberales es la libertad de apropiarse en gran escala del trabajo de los demás”, lo que no deja de ser una forma de egoísmo de las clases dominantes. En este caso tampoco deja pasar la ocasión para lanzar alguna andanada al espectro de la izquierda cuando afirma que los gobernantes tienen que vivir como vive la mayoría del pueblo, y se dirige a sus dirigentes, que, en muchos casos, cuando esta gobierna suele comportarse como la derecha.

Al hablarnos del Estado no duda un momento al sentenciar la necesidad de la existencia del Estado, con todas las críticas que se le puedan hacer desde los neoliberales, porque a la más mínima crisis, recurren a él en busca de ayuda y protección. Para Mujica el problema radica en las personas, que con sus conductas arrastran al Estado al burocratismo. Y es aquí donde su discurso puede generar malestar, al ser crítico con determinadas conductas que se dan dentro de la izquierda, pues al no preocuparse de corregir sus defectos, facilita el discurso anti estatista de aquellos que quieren reducir el Estado a la mínima expresión. Ataca no sólo a todas esas conductas extendidas en las diferentes administraciones que generan una desafección por parte del ciudadano hacia el Estado en su conjunto, sino que también a las posturas inmovilistas existentes dentro. Y para ello expone su experiencia en la etapa de ministro y de presidente de la República.

El camino que Pepe Mujica nos muestra, al menos para mitigar las desigualdades, pasa por cuestiones que son un denominador común en todos los países capitalistas, sean ricos o pobres, pues todos ellos sufren la ola neoliberal, y para ello, comentará temas tan importantes como fiscalidad progresiva, empresas trasnacionales, capitalismo rentista o reforma agraria.

Dentro de este análisis que va acompañado con grandes dosis de autocrítica, a la hora de entrar a hablar dentro del campo de las ideas, su reflexión despeja todo tipo de dudas que pudieran haber surgido, cuando dice que “no hay una alternativa global a la explicación social del marxismo” porque en la actualidad nadie ha planteado una teoría para salir de esta situación, el marxismo no da respuestas a muchas de las situaciones actuales, pero “tampoco tenemos otra herramienta” porque lo que hay enfrente no sirve. Mujica nos habla de un posmarxismo con la dificultad que no ha surgido un ideólogo que esté a la altura de Marx para darnos una explicación global del mundo actual.

La visión ideológica y política de Pepe Mujica hay que entenderla teniendo siempre presente los movimientos políticos que han surgido en Latinoamérica, con sus peculiaridades, que muchas veces no son comprendidas desde la vieja Europa. Conceptos como patria, liberación nacional, banderas que levanta la izquierda en esos países, en contraposición al imperialismo y a las políticas que van de su mano, tienen un significado muy arraigado en ese continente, y muy alejado del concepto que tenemos por estas latitudes.

Mujica hace un repaso histórico a la política uruguaya y nos ofrece algunas pinceladas sobre los países latinoamericanos. Los momentos convulsos vividos a lo largo del siglo XX en su país, los golpes de Estado de todo tipo, las diferentes sensibilidades dentro de la izquierda, la forma de hacer política, que para los lectores que no vivimos de cerca la política de esas latitudes no deja de ser interesante. Y dentro de todo ello el frentismo, esa convicción de toda la izquierda uruguaya, que, para ganar electoralmente a la derecha, pasa por su unidad independientemente de sus sensibilidades. Una lección para aplicar en estas latitudes que se pone más el foco en las diferencias, como así lo recoge Arnaldo Otegi en el prólogo a esta edición, porque “si no sumas no ganas” y para ello hay que deshacerse del sectarismo dogmático.

Al escucharle hablar de la vida y de darle algún sentido, nos encontramos a una persona que ha sido coherente con su forma de vivir, con esa humildad y austeridad de la que ha hecho gala a lo largo de los años, y alejada de la pompa que tanto les gusta a muchos dirigentes de la izquierda.

Pepe Mujica, fiel a sus principios, nos anima a seguir luchando, diciendo que “el capitalismo no es el fin de la historia, que ninguna derrota es definitiva y que los únicos derrotados son los que bajan los brazos”, porque esta vida no es más que luchar desde que nacemos hasta el último suspiro.

Y su forma de ver la vida se podría resumir en su última frase: “La esperanza es caminar, y el guerrillero que no camina está frito. Me duelen los huesos, pero todavía voy andando”. A lo que solo se puede añadir, Pepe, que la tierra te sea leve.